地方公務員が40歳を過ぎて退職、起業する…確かに勇気がいることかもしれません。

ではその勇気はどうやったら湧いてくるのか。

僕の場合は綿密な準備が勇気の源泉でした。

どんな準備をしたのか、それには3つありまして、そのうちの2つは前回のブログに書いたとおり、自分のステージをあげてネットで調べたときに自分の名前がたくさん出てくるようにしたり、見込み顧客に直接コンタクトをとって関係を強固にしておくことでした。

独立した際に一番苦労するのは「お客さんをどうやって連れて来るのか」という顧客誘導だということは感覚的に理解していました。なので顧客誘導の準備こそ給料がもらえているうちにやっておくべきだと思って取り組んだのがこの辺でした。

そして3つ目の準備が「特許をとること」でした。

これは多くの人が「どういうこと?」と首を傾げたくなるのではないかと思います。

「公務員が何の特許とるの」とも思われるでしょう。

まあ、そうですよねw

順を追って話しますと、僕はそもそもアイデアを出すのが好きで、日常的に「今ある何かを改良してより良くするにはどうすればいいのか?」と考えているような人間でした。

そして大阪イノベーションハブで勤務するうちに新しいテクノロジーやビジネスモデルに触れるうちにだんだんと色んな妄想的なアイデアが浮かんでくるようになったんです。

そしてそのうちの一つについて我ながら結構よいのではないかと思い、当時仲良くなりつつあった家電メーカーのデザイン部長の方(佐藤さんとおっしゃいます)に相談してみたんです。

僕「こんなアイデアを考えたのですが、特許とったりできますかね?」

佐藤さん「それ面白いね。テーマとしてはよくあるけど、なかなか思いつかないアプローチだと思います。でも特許となると『迂回できない核心部分』を特定して押さえないといけない。違う技術や方法でも同じことができたりするからね。もう少し人数を増やして複数の目線で検討できたらいいと思うよ。」

僕「え?じゃあ協力してくださいます?」

佐藤さん「いいですよ。面白そうだからね」

こんな感じでスタートすることになったんです。

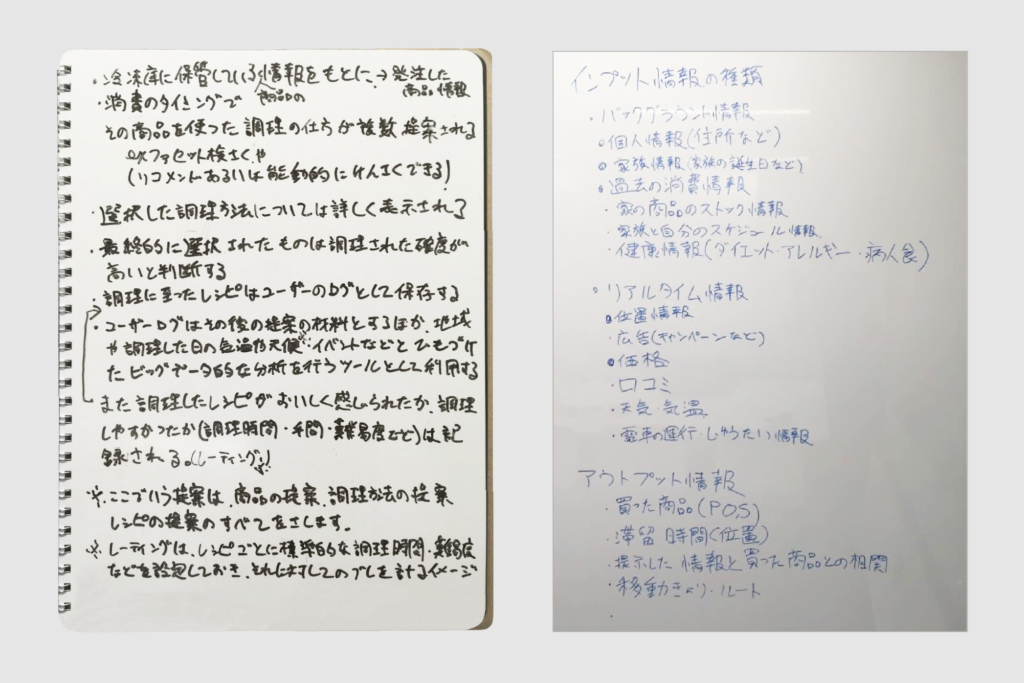

肝心の特許の内容も説明しておきます。僕が考えたのは「IoT冷凍庫」でした。

その当時、「庫内を写せるカメラがついた冷蔵庫」というのは商品化されていました。

買い物先で「焼きそばソースまだあったかな?」と買うべきかどうかを迷うことってあるじゃないですか。そんな時に庫内をカメラで写せたらすぐわかるよねっていう発想なんですよね。でも実際には冷蔵庫の中ってカメラで写したところであまりよくわからないと思うんですよ。冷蔵庫って鍋ごと入れたりラップかけたりするし、カメラで撮ってもよく見えないと思うんですよね。

こういう「自由さ」も冷蔵庫の良いところですし、ここに何かしてもあまりニーズはないと思うんです。

なので冷凍庫に着目しました。当時のパンフレットでは「冷凍食品を(本棚よろしく)縦に収められます」という売り文句がいくつかありました。

ここからすると

・冷凍食品を効率よく収納しようとすると縦に入れる方が良い

・縦に冷凍食品を収納したいというニーズはあるのかもしれない

ということが見て取れました。

僕のアイデアは、「冷凍食品の専用のIoT冷凍庫」で、その機能は

a.冷凍庫の収納庫の上から撮影できるようにカメラをつける

b.冷食は縦型でしか収納できないようデザインする

c.冷凍庫の開閉時に写真を撮影し、庫内の在庫状況が常に把握できる

d.差分解析することで、取り出した冷食(=食べようとしている冷食)を特定できる

e.食べようとしている冷食の情報を電子レンジと連携することで操作不要で最適な加熱調理をしてくれる

f.消費したタイミングで、ネットスーパーとも連携して自動追加注文もしてくれる

g.スマホと連携すれば消費したタイミングで評価の書き込みや別の商品の広告表示も可能

というようなものでした。

当時はIoTがテクノロジー的にはブームだったので、このアイデアを話すと興味を持ってくれる人は結構いたんですよ。

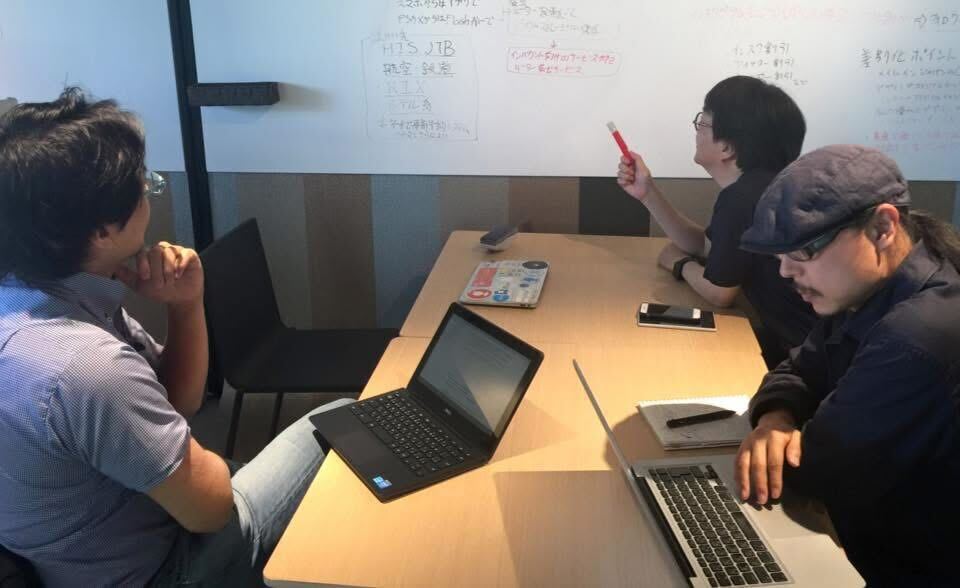

そこから、大手特許事務所に所属する弁理士さん(佐竹さん)やソフトウェアエンジニア(若林さん)、デザイナー(深川さん)などもお誘いして、僕のアイデアを鍛えるための勉強会的なものを開催していくことになります。

こうして僕を含めて5人をレギュラーメンバーとしてビジネス研究会がスタートしました。この会のことを誰ともなく「角総研」と呼ぶようになりました。

この話をすると「よくそんな人たちが集まってくれたね」と言われますが、ホントそうですよね。特にお手当をお支払いすることもなく、コーヒーをおごるくらいで貴重な土曜日の半日を費やしてもらうというのはかなり気が引けましたが、皆さん意外と楽しんでくださっていたようで僕にとってもとても楽しい思い出です。

特許をとる…というのも冒険でした。お金も結構かかります。ざっくり40~50万くらいはかかるのでそんなに収入が多くない地方公務員にはまあまあの出費です。でもこの活動はすごく実りが多かった。

一番の成果は僕のファシリテーションの技術がものすごく向上したことです。

毎回の進め方としてはこんな感じでした。

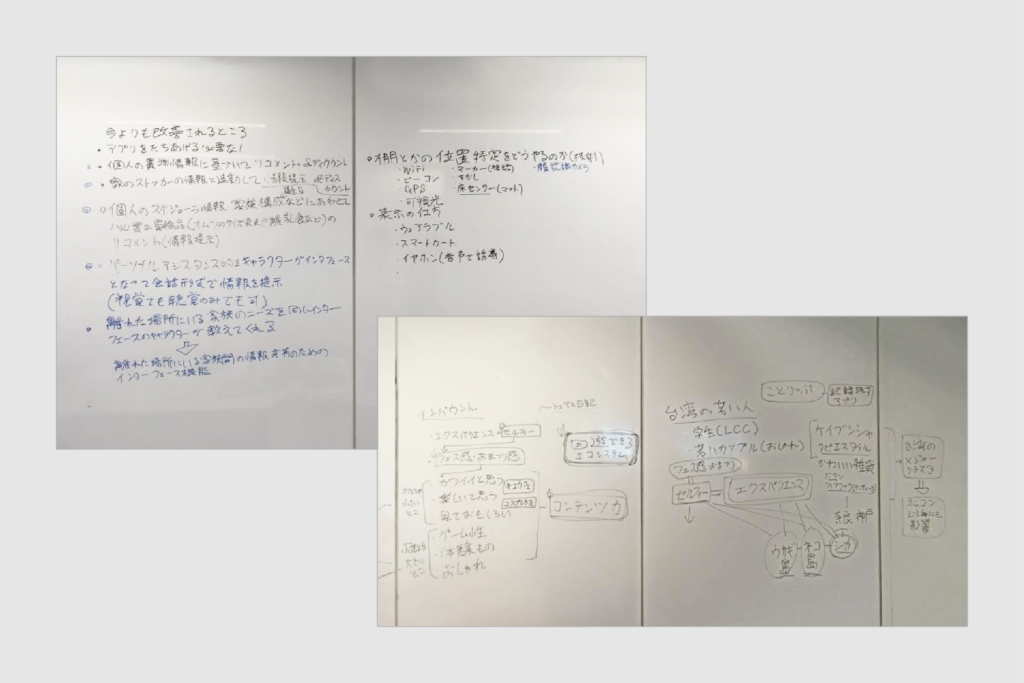

①僕が考えているアイデアや前回までのディスカッションまとめを披露する

②そこに対して意見やアイデアを言い合う

③僕がそれらを拾ってホワイトボードに書きだす

④次のアイデアが出たら同様にホワイトボードに書き足す

⑤それらを俯瞰してみながら、関係ありそうな要素をつなげて追加アイデアを出す

⑥みんなでそれを見ながら実現性を考えたり抽象度を上げたり具体性を上げたりする

⑦上記②~⑥を反復しつつアイデアを練り上げていく

こうしてファシリテーションしながらホワイトボードでまとめていくのを毎回やっていたおかげで「アイデアを生み出していく」プロセスと技術が沁みつきましたし、ディスカッションの芯の部分を見極めてそれをキープし続けるというテクニックも身につきました。

角総研では色々なことを学びましたが、特に「自ら考える技術」と「他者に考えてもらう技術」そして「チームとしての成果の出し方」の多くはここで学んだといっていいと思います。

角総研の活動がなければ、今のような仕事はできていないだろうなと思います。

「え?肝心の特許はどうなったんだ?」って。

はい、ちゃんと出願しましたよ。

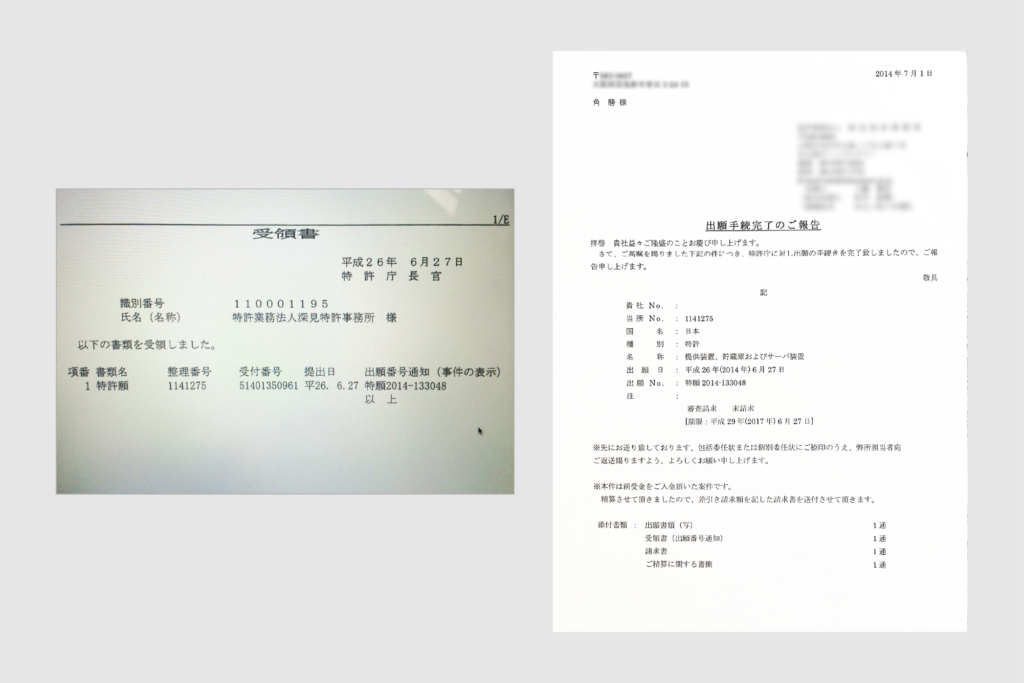

出願No :特願 2014-133048

が僕が出願した初めての特許です。

出願したのが2014年で、この後、審査に移行していきます。この審査というのが時間がかかるものでして4年後の2018年に残念ながらクレーム(特許化について「ものいい」がつき差し戻される状態)がつきます。その時には僕も公務員を退職し、フィラメントの仕事が忙しくなっていたのでしっかり対応できずリジェクトされる結果になりました。

ですが、この時の経験があったので、その後、ヤフーを通じてもいくつか特許を出したりしています。(そもそもなんでヤフーで働くことになったのかも機会があれば書きますね)

そして、この角総研の活動には後日談があります。

この活動に参加してくれていた家電メーカーのデザイン部長、佐藤さんは2018年にフィラメントにジョインしてくださり、取締役CXOに。大手特許事務所の弁理士だった佐竹さんもフェローとしてフィラメントにご協力いただいております。

そういえばフィラメントという社名を考えたのも角総研のメンバーとでした。

結論から言えばこのとき特許をとることはできませんでしたが、角総研の活動から得られたものはすごく多かったと思います。

プロジェクトマネジメントの能力、ファシリテーションの能力、アイデアを発散させ収束させる能力、ビジネスの見通しと発想を連動させる能力、チームビルディング能力、チームでプロジェクトを楽しみながら進めていく能力…数え始めたらキリがないほどの”財産”を手に入れることができました。

そしてさらには自分の会社にジョインしてくれる”未来の仲間”も獲得できたわけですからね。