社内ビジネスコンテストって最近増えてきましたよね。

この社内ビジコンに似た仕組みは大阪市役所にもありました。僕が大阪市役所にいたころは人材開発の部門が「職員提案制度」という名称で職員の新しいアイデアを募集していたんです。

ここでいうアイデアというのは新しいビジネスという雰囲気ではなく、今やっている仕事の改善アイデアの募集という感じでしたが、長女が生まれて「世の中を良くする」ことに前向きになっていた僕はこれに応募するアイデアを練ってみることにしました。

テーマは何でもよかったのですが、当時はマスコミ報道されるほど大きな問題になっていた貧困ビジネスを掘り下げてみることにしました。貧困ビジネスというのは、生活保護受給者の方を集めて一か所にまとめて住まわせ、その生活費をピンハネするという反社会的なビジネスです。大阪市の生活保護受給率や生活保護費の総額は日本一であり、生活保護業務に従事する同僚たちが張り込みのようなことまで対応するという非常事態になっていました。

僕はその当時すでに福祉分野での業務歴が長かったのですが生活保護は担当したことがなかったので、それほどの専門知識は持ち合わせていませんでした。それでも、「何か解決策を思いつくことができるだろうか?」と半ば自分を試す気持ちでトライしてみることにしました。

まず考えたのは、ビジネス目線で生活保護を捉えなおしてみることでした。当時の生活保護費の大阪市予算額はいくらぐらいだと思いますか?

ちなみに大阪市の当時の市税収入の総額は約3,000億円です。

・・・・・

答えをお伝えします。

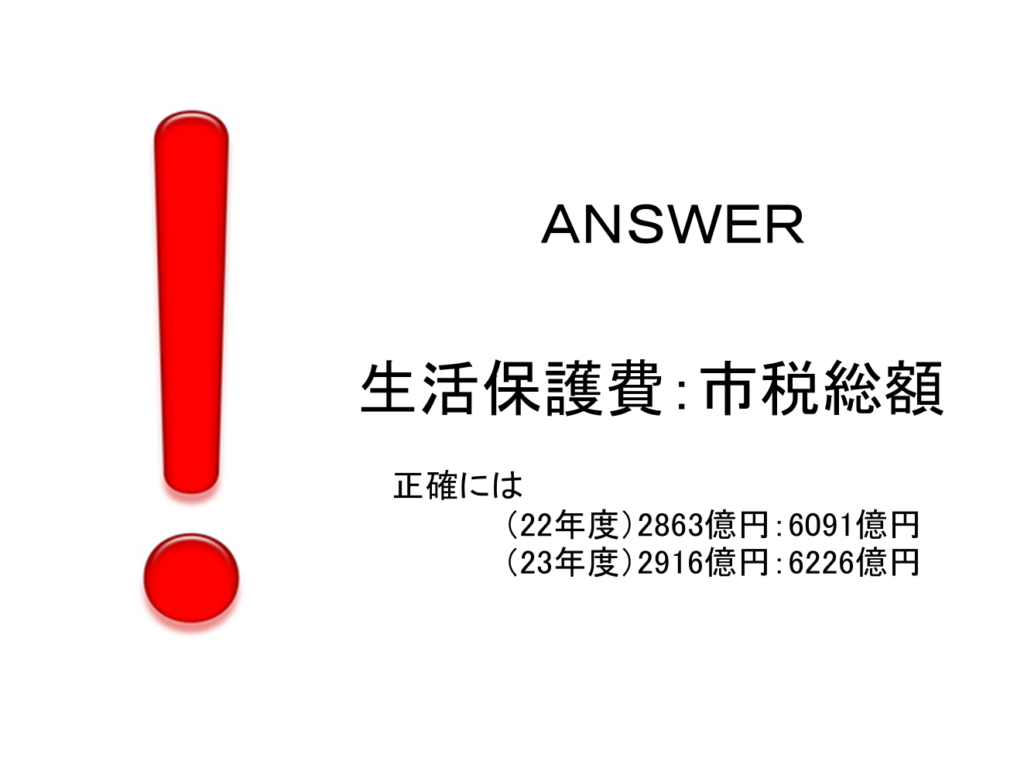

生活保護費の総額は約6,000億円。

市税収入より多いの?マジで?

と思われるでしょうが、これには裏事情があります。

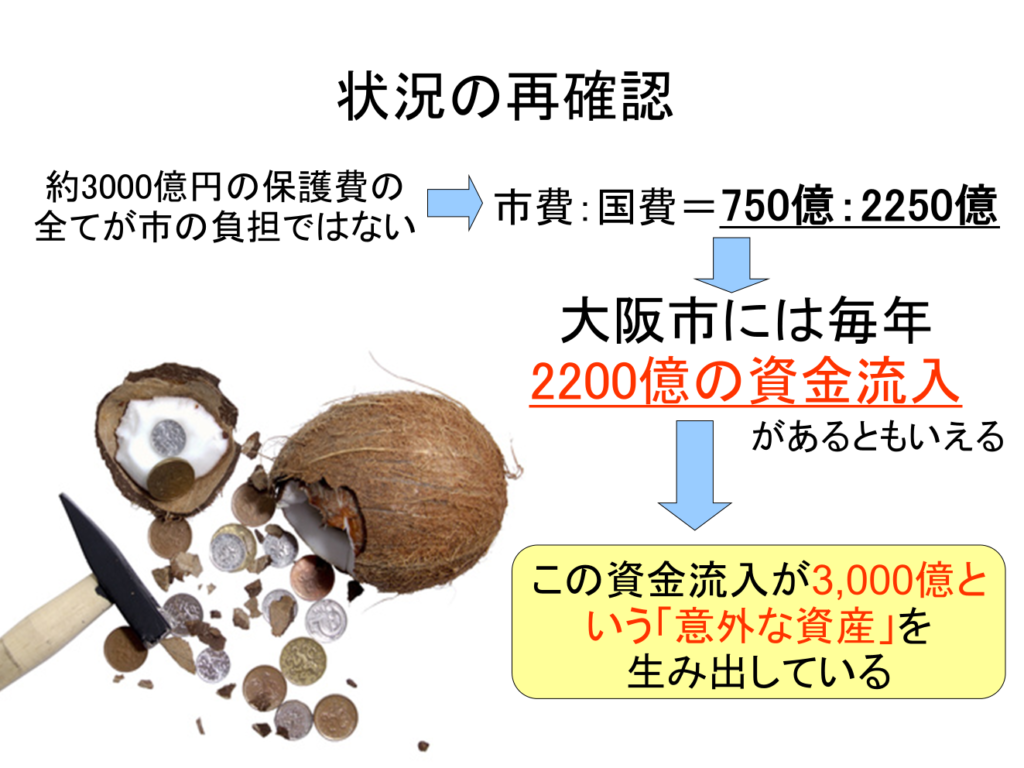

「健康で文化的な最低限の生活を送る権利」=生存権は憲法で保障された国民の権利なので、生活保護費の3/4の額は国から補填されることになっているのです。つまり3,000億円の3/4=2,250億円は国からもらっているお金ということです。

市税収入が3,000億円であり、それとは別で国から2,250億円をもらって市内の居住者に配っているのですから、めちゃくちゃ大きな公共事業を毎年やっているようなもの…という見方も(かなりひねくれた見方かもしれませんが)できるといえばできるわけです。

僕はこれはビジネスになるのではないか…と思いました。例えば、大阪市役所独自の電子マネーを作り、それを大阪市内であればどこでも使えるようにしてしまうことができれば、そのお金は大阪市内でずっと流通し続けることになります。いわゆる地域通貨的な仕組みです。

もちろん、そんなことが100%うまくいくことはないと思いますが、仮に50%ずつでも市内に滞留すれば経年的にマネー流通量がどんどん増えていきますし、その分、大阪経済圏の存在感は高まっていくのではないか?という観測をしてみました。

でもそれってわかりにくいんですよね。なんか夢物語臭いし。

なのでここから、ターゲットを市長に変えて考え始めました。

まず大阪市の財政状態です。大阪市はずっとお金がなかったんですよ。

バブル期の大規模開発の失敗(湾岸地域の埋め立て事業などです)に加え、単身高齢者世帯の比率も日本一高い。ですので、社会保障費も爆増して火の車です。(それなのに労働組合と市長との関係性から職員に対する好待遇を是正できなかったことが「職員厚遇問題」につながるのですが、それはともかく)

なので市長と言えども自分の政策を実現するための財源がない。

僕はここに目をつけました。

市長が自由にできる独自財源をプレゼントできたら市長もやる気になるのではないか?と。

「おいおい、それどうやるんよ?」と思われますよね。

僕の発想はこうです。

お金って普段どんな感じで使われるでしょう?

普通は、銀行に貯蓄しておいて、必要になった都度、銀行から引き出して使うことになるでしょう。ですが生活保護受給者の場合は必ずしもそのような使い方ではない可能性があります。

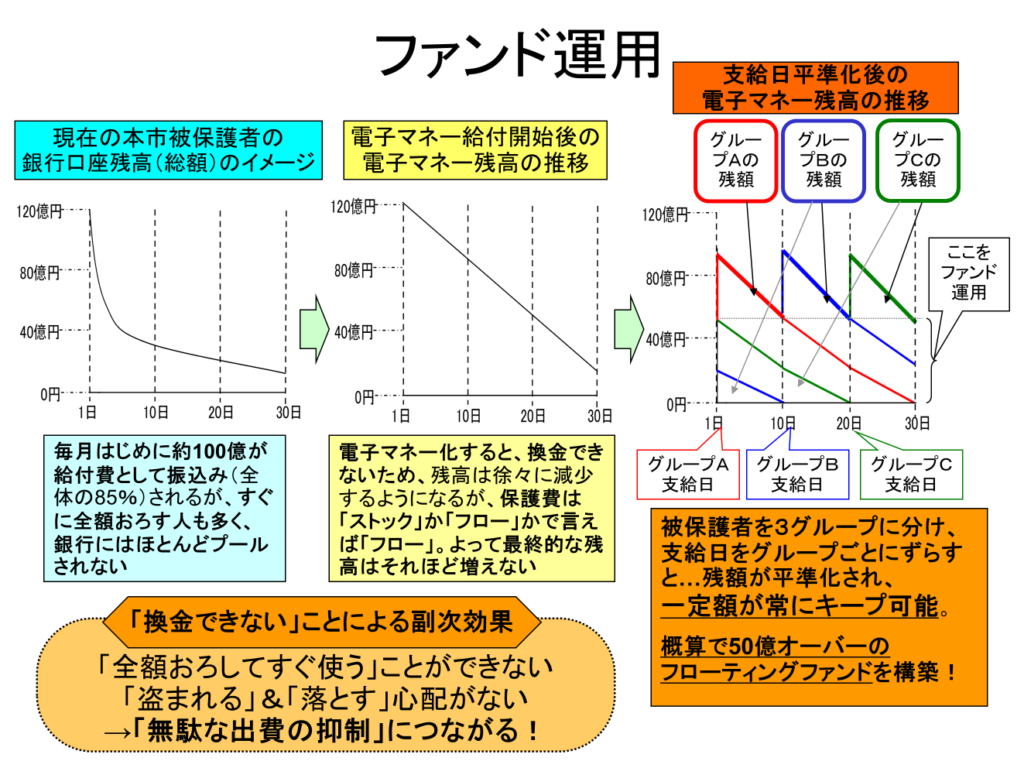

では電子マネーで給付する形にしたらどうでしょう?お金を引き出して手元にキープしておくことができなくなるので銀行に一定額は残り続けます。

とはいえ、生活保護費はストックではなくフローのお金なので月末になったら限りなくゼロに近くなってしまう…。ここで一計を案じてみました。生活保護費の給付日を人によってずらすのです。1/3の受給者に対しては1日を支給日とし、次の1/3の受給者に対しては10日を支給日とし、残る1/3の受給者に対しては20日を支給日とする…といった具合に10日ごとに支給日をずらすと、常に使われていないお金が口座に残り続けることになります。

僕の試算ではその額は50億程度にはなりそうです。

この50億をファンド的に運用できれば、市長の独自財源にもできるはずです。当時は行政の無駄を削減して財源を生み出すという意味の「埋蔵金」という言葉が流行っていましたが、このプランは埋蔵金を生み出すスキームにもなります。ここを強調すれば、市長も気に入るはず…と思って、提案に組み込みました。

いやいや、そんなことよりも法律的にそんなの無理でしょう!!と思われる方ももちろんおられると思います。なのでその辺は徹底的に調べました。

生活保護法の条文はもとより、政令、省令、個別な通知文や生活保護の問答集の個別QAに至るまで、重箱の隅のつつきようがないように丹念に調べ上げて、「ダメな理由を完全につぶした」提案に練り上げました。

なぜそんなことができたのか?

それは僕の妻の協力のおかげです。当時の僕の妻は生活保護のケースワーカーの経験もあり、制度担当の事務職員の経験もあるという大阪市の中でも有数の生活保護のスペシャリストでした。彼女を毎日質問攻めにして、「これならいける!!」という提案を作り上げたのでした。

とはいえ、プランが緻密になればなるほどに不安な点も出てきました。

それは「ちゃんと評価できる職員が人材開発部署にはいないだろう」という懸念です。

職員提案制度は人材開発部門が「自分たちはちゃんと仕事をしてますよ」ということを示すためにやっている「アリバイ仕事」だと僕は思っていましたし、そこに過度に本気の提案を出してもスルーされる可能性があります。

そして、プランの緻密さが増すほど説明量が増えてしまい、WordでA4、10枚を超えるようなボリュームになっていました。提案してもまともに読んでもらえる可能性も薄そうに思えました。

このときの提案の本体はこちらからダウンロードできます

【ダウンロード用】生活保護費を電子マネーにより給付する仕組み構築にあたっての課題と解決策

【ダウンロード用】生活保護費予算を活用した電子マネー決済の普及促進~電子マネーによる生活保護給付の適正化と市民生活の利便性向の実現~※Masaru Sumi / この文書 は クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

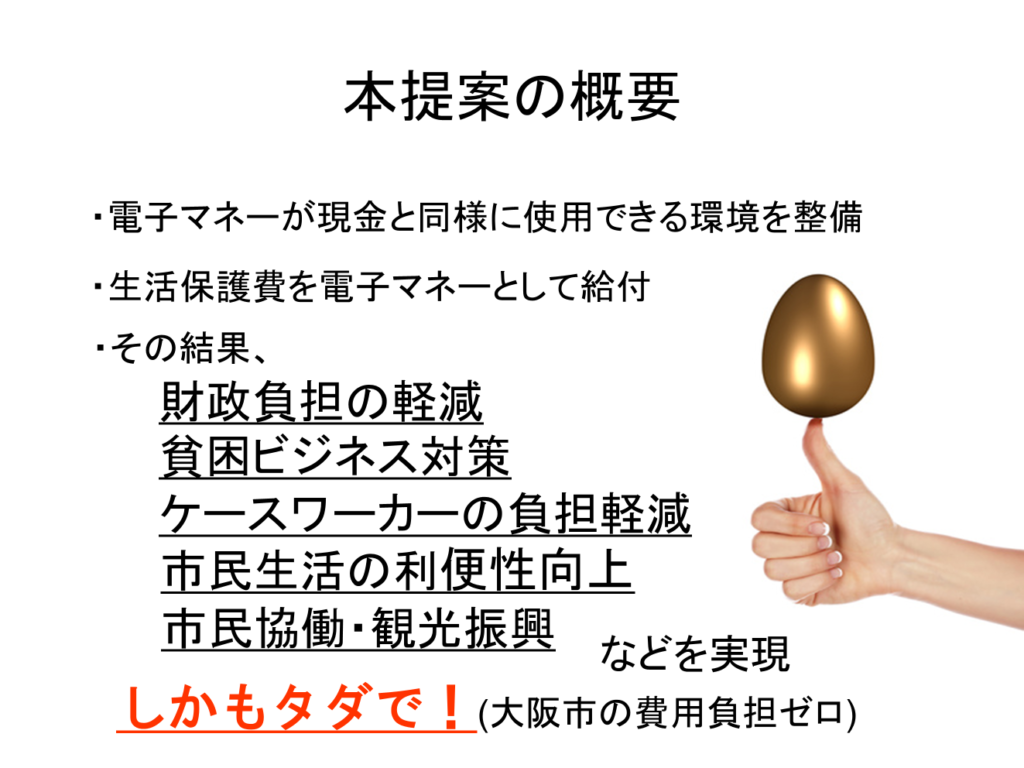

なので、その対策として提案内容が一目でわかるダイジェスト版を1枚作りました。

このダイジェスト版はこちらからダウンロードできます

【ダウンロード用】生活保護費予算を活用した電子マネー導入推進【ダイジェスト版】

※Masaru Sumi / この文書 は クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

また、読み終えたとしても「とはいえ無理だろ?」という気持ちになるだろうから、そこへの対応として想定問答集(FAQ)も作りました。

このときのFAQはこちらからダウンロードできます

【ダウンロード用】FAQ 生活保護費予算を活用した電子決済の普及促進について

※Masaru Sumi / この文書 は クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

ここまでやってダメならそもそもダメだな…と思いながら提案したのですが、結果どうだったか。

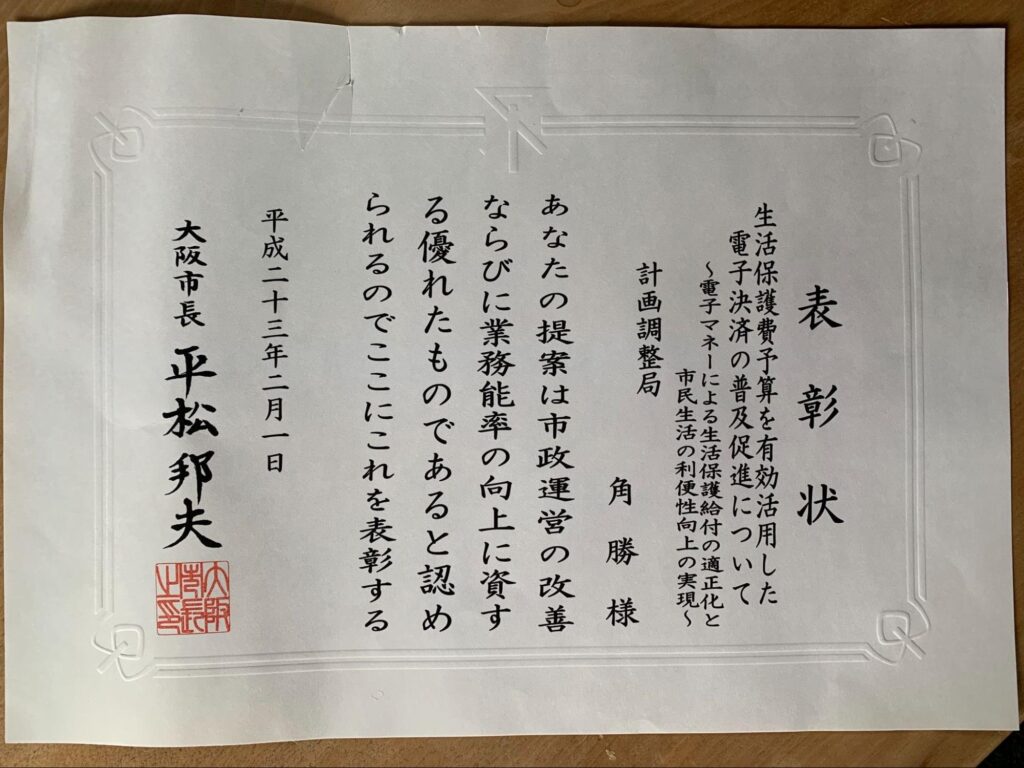

見事に一次審査を突破して、幹部職員のヒアリングにこぎつけました。

ここでは色々聞かれましたが、僕が思っていたよりもはるかに浅い質問しかされず拍子抜けしたのを覚えています。

そして、その後、市長を前にプレゼンすることになったのですが、そのときまで僕はPowerPointを触ったことがなく、スライドのつくり方が全然わかりません。

なので、当時、流行っていたガー・レイノルズさんの『プレゼンテーションZen』を仲の良い同僚に借りて読み(買えよ!!)、それに従ってプレゼンテーションのスライドを作りました。

このときのスライドはこちらからダウンロードできます

【ダウンロード用】230131生活保護プレゼン(発表用・2月1日向け最終確定版)

※Masaru Sumi / この文書 は クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

そして超緊張しながら、市長をはじめとする大勢の幹部職員の前でプレゼンするという発表会を終え、ホッとしていた瞬間に当時の総務局長(それまで一度も話したことがない雲の上の人です)が僕の横に来て「市長がこれやれって言ってる。これから動いてもらうよ」と言ったんですよ。これにはびっくりしましたね。

その後、協力してくれる仲間とともに色んな民間企業の方にヒアリングしてフィージビリティスタディを続け、「できそうですよ」と市長にレポートしたものの、その後、その市長が政治闘争に敗北すると、この話はそっと立ち消えになりました。

ちなみにその政治闘争に勝利した新たな市長というのが橋下徹さんです。

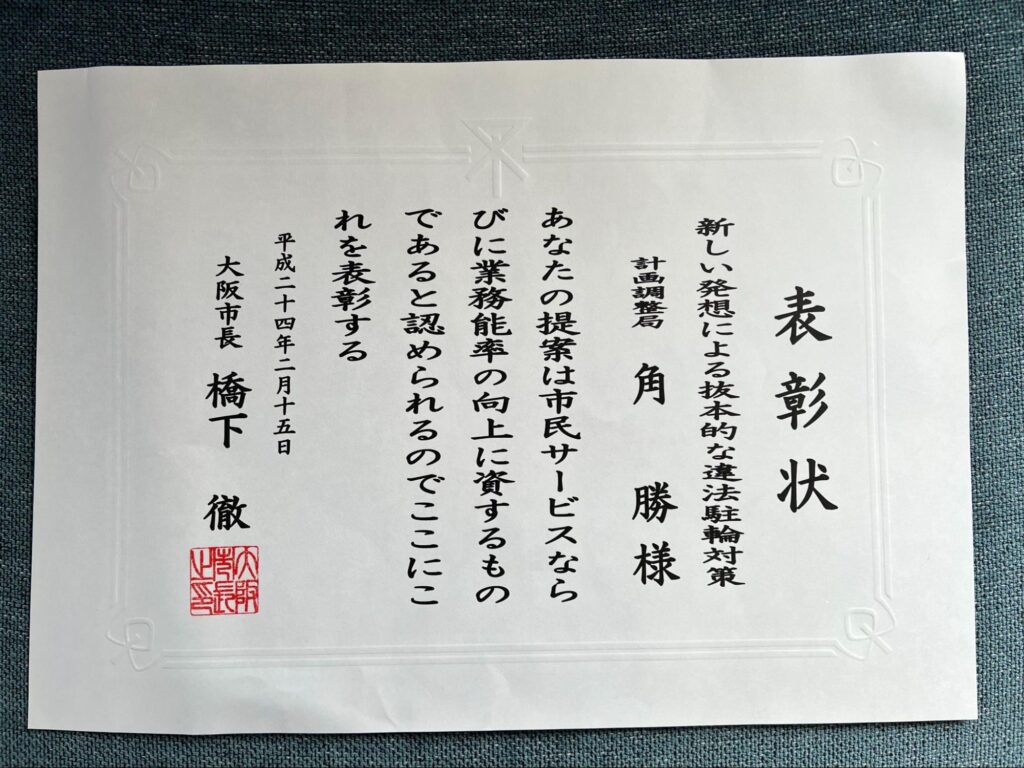

僕はこの年の翌年も職員提案制度に応募してみました。前の年のようなプランニングが再現できるかどうか、試してみたかったんです。

次の年のテーマは「違法駐輪」でした。これは橋下さんに敗れた前市長の平松市長が一丁目一番地的に掲げておられた政治課題で、「これもできそうだな」と思ったのが選定の理由です。

これの解決も前年と全く同じフロー、同じ考え方で挑みましたが、二回目なのでかなり楽につくりあげることができました。

違法駐輪の提案のスライドはこちらからダウンロードできます

【ダウンロード用】違法駐輪対策のプレゼンテーション

※Masaru Sumi / この文書 は クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

そしてこれも表彰され、橋下市長と直接お話しさせてもらう機会がもらえたと同時に、多くの提案の中で僕の提案だけ新聞(毎日新聞でした)にとりあげられて、翌朝、職場で話題になったのを覚えています。

この二回目の応募ではあからさまに事務局の担当者の対応が悪く(敵視されている感じもした)、ことあるごとに嫌な思いをしましたね。他の応募者とは全く違うタイプの提案をしているために異分子扱いされたのだと思いますが。

さて、この取り組みを通じて、大きな気づきが二つありました。

一つ目は「自分にはプランニングの才能があるのかもしれない」という気づき。

二つ目は「世の中にあるビジコン的なものには担当部署のアリバイ的な仕事もあり、参加者の満足度は低くなりやすい」というものです。

社内ビジコンという制度自体は悪くないし、参加者のポテンシャルを開花させる役割を十分に果たせるのだが、運営サイドの情熱や参加者に寄り添う気持ちがなければお寒いものになってしまう。

これが僕の原体験になりました。

フィラメントでは社内ビジコンの支援も大きな事業の柱となっていますが、この時には、参加者の気持ちに立って寄り添う、参加者がビジコンを通じて自らのポテンシャルをアクティベートできるように誘導し、支えていくことを心がけています。

この提案の後日談も少しお話しさせてください。

僕の「生活保護を電子マネーで給付する」という提案は市長の交代により立ち消えになったというのは前述のとおりですが、その後も色々な企業の方から僕のもとに電話やメールがちょこちょこ入っていました。その中に三井住友銀行の方からの電話もあったんです。

以下のようなやり取りでした。

銀行の方「これ、もうやらないんですか?」

角「市長が変わっちゃいましたしねー。今の市長は前市長が手を付けてたことをやろうとは思わないでしょう。」

銀行「そうですか…」

角「でも参考になるかもしれないので、僕が作った資料は全部お渡ししますよ」

銀行「え!ありがたいです!」

こうして、資料をお渡しして、僕自身もすっかりこの件は忘れていたのですが、そこから5年後、あるニュースが飛び込んできました。

プリカで生活保護費を支給、大阪市が5月に国内初の実証を開始

https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/15/434167/062200003

このとき電話されていた三井住友銀行の方はその後も検討を続け、大阪市の生活保護担当課と協議して僕のプランをもとに実証実験をされたのです。

僕は実証実験の実施には全く関わっていませんが、設計図をしっかり作っておけばこういう形で協力者をつくり巻き込むこともできるんだなという自信にもつながりました。

株式会社フィラメントは、企業が開催する社内ビジネスコンテストの事務局とその取組み内容に焦点を当てたアワード「ビジコンAWARDS2025」を、森ビル株式会社およびNIKKEI THE PITCHの協力のもと初めて開催いたします。

社内ビジコンの企画・運営に関わる事務局の皆様の応募エントリー(〜2025年4月18日)をお待ちしております。

・プレスリリースURL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000019317.html

・エントリーページURL:https://bizcon-awards.com/2025