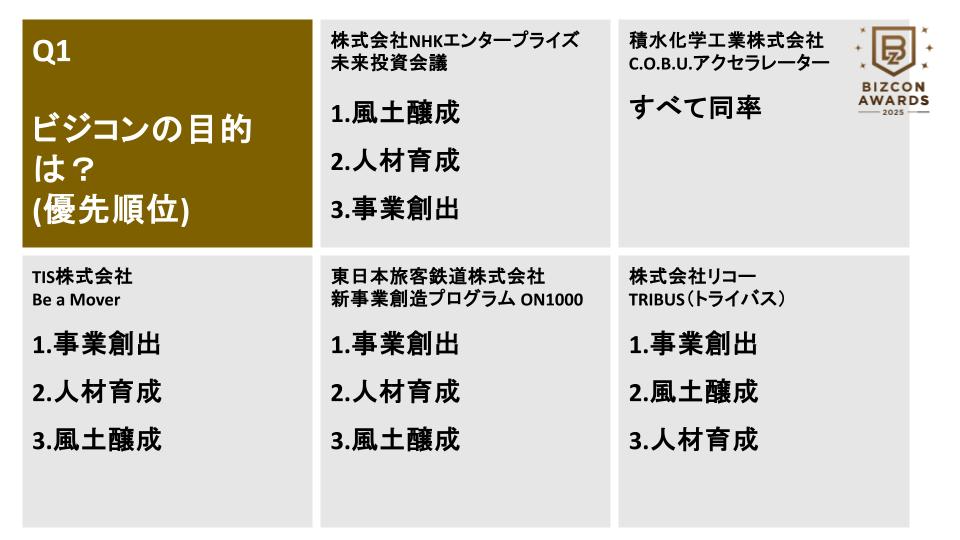

ビジコンの目的は事業創出・風土醸成・人材育成のうちどれが1番重要か?

垣沼:このセッションでは、ビジコンAWARDS最終ノミネート5社のみなさんとともに、ビジコン運営現場の“あるある課題”や工夫・失敗をテーマ別パネルセッション形式で進めていきます。事前に登壇者の皆さんに5つ質問をお聞きしておりまして、その回答を踏まえながらお話をお伺いしていきたいと思います。

垣沼:早速、質問その1からいきましょう。「ビジコンの目的は事業創出・風土醸成・人材育成のうちどれが1番重要ですか?」という質問を各社にさせていただきました。みなさんの回答を順番に見ていきたいと思うのですが、まずは全部1位としていた積水化学工業株式会社 吉田さんにお話を聞いてみたいと思います。全部1位というところに並々ならぬ覚悟を感じたんですけど、いかがでしょうか?

吉田:回答するときに難しかったのが、時間軸によって優先順位が変わってくるところでした。長期的に見れば、企業風土を変革していくことが最も重要ですし、目先では事業化という実績や成果が求められますし、個々の参加者は本気で事業化を目指しているため、その優先度も非常に高いです。そのため、中期的には「人材育成」、長期的には「風土醸成」という側面があるので、事業創出・風土醸成・人材育成すべてが重要と回答をさせていただきました。

垣沼:たぶん、各社さんにこの質問に回答いただくときに相当葛藤があったのではないかなと思います。今お話頂いたように、時間軸によってさまざまな視点が入り交じるというのがビジコンなのかなと改めて考えさせられましたね。

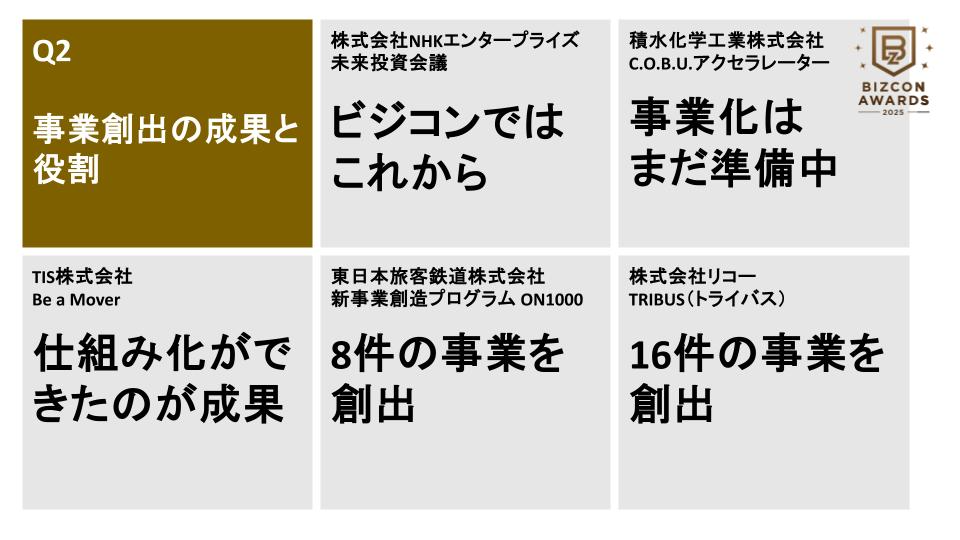

事業創出の成果と役割

垣沼:続いての質問では「事業創出の成果と役割」についてお尋ねしました。まずは東日本旅客鉄道株式会社 菊池さんにお聞きしたいんですが、やはり「8件の事業を創出」って素晴らしい実績だと思うのですが、ビジコン事務局としては、「たくさんできたな」とか「もっとやれたかな」でいうとどんな感じでしょうか?

菊池:8件の数字の前に、PoCフェーズで19件の実証実験を行っていまして、そこから絞り込まれたのが今回の8件です。この数字は、残存率はそんなに高くないということを示していると思います。「やめること」も非常に重要だと考えていて、19件すべてを進めるのではなく、きちんと事業を立ち上げられる可能性のあるものを厳選した結果がこの8件です。なので、絞っていった結果そんなに多くないかなというところがありますね。

垣沼:やっぱりPoCを進めていくと、いろいろなコストかかって辞めにくい部分もあるかと思うんですけど、その辺の19件から8件への判断軸はどのようなものなんでしょう?

菊池:そのあたりは特別なことはしていなくて、重視しているのは「顧客の課題が明確にあるか」「弊社の強みを発揮できるか」という点です。多くのスタートアップが存在する中で、彼らと同じ土俵で大企業の社員が戦うのは、難しい部分もあります。そのため、弊社の駅や鉄道といった大企業ならではのアセット(資産)を活用して、有利に進められる要素があるかをポイントとしています。

垣沼:なるほど、ありがとうございます。続いて、「16件の事業を創出」と回答いただいた株式会社リコー 森久さんにお伺いしたいと思います。16件というのは、外部と積極的に絡んでいったという要因もあったりするのでしょうか。

森久:16件という数が多いか少ないか意識せず、あくまで結果として捉えています。サービスを事業として立ち上げる際、リコーのアセットだけで実現できる事業には限界があるのでスタートアップとの協業も含めて「自社だけでやらない」ことを最初から強く意識してもらうようにしています。事務局としても、他社のオープンイノベーション部門と積極的にコミュニケーションを取り、さまざまな企業との繋がりを築いていることが、機能している部分もあるのかなと思いますね。

垣沼:スタートアップと社内新規事業ってそれぞれ違う文脈で事業拡大を進めていると思うので、その橋渡しをするにはかなりスキルが必要ではないかと思うのですが、そのあたりのスキルや工夫はありますか?

森久:特に変わったことをしているわけではないのですが、もともと私たちのピッチ形式は社員とスタートアップが同じ場で発表する形式です。これにより、普段スタートアップと接点のない社員にとって、スタートアップが遠い存在ではなくなり、心理的なハードルが大きく下がると考えています。スタートアップ側も、事業チームの熱意や迫力を間近で見ることで、その場で協業の話が出たり、自信をつけた事業チームが外部での議論もしやすくなったりと、良い影響が生まれています。

垣沼:いきなりスタートアップと何かやりましょうって始まるのではなく、ピッチの場でお互いを知る機会があるとかなりハードルは下がってきそうな感じがしますね。

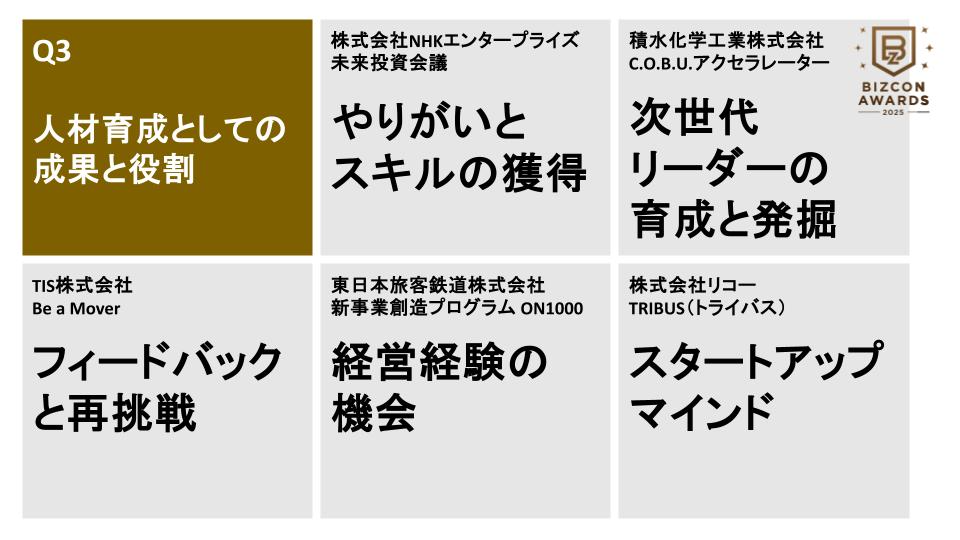

人材育成としての成果と役割

垣沼:次の質問に行きたいと思います。「人材育成としての成果と役割」についてお尋ねしました。まずは、参加者にすごく寄り添っているなという印象を感じたTIS株式会社 村上さんにちょっとお聞きしたいと思います。フィードバックをして再挑戦を促したことによる効果などをお聞かせいただけますか?

村上:惜しくも通過できなかった方々に対しては、ネクストチャレンジメンタリングとして、良かった点や改善点を丁寧にフィードバックするようにしています。たとえば、一昨年(2023年)のファイナリストで一度落選した方が、翌2024年に経済産業省主催の社外ビジコンで最優秀賞を獲得しました。その後再び社内ビジコン「Be a Mover」に挑戦し、見事最終審査を通過、今年から事業検証・事業化に向けて活動しています。このように寄り添い続けることで、彼らの熱意やマインドが育まれ、挑戦を継続できたのだと思います。

垣沼:社外で最優秀賞をとって今は社内で事業化に向けて活動ってすごいですね。

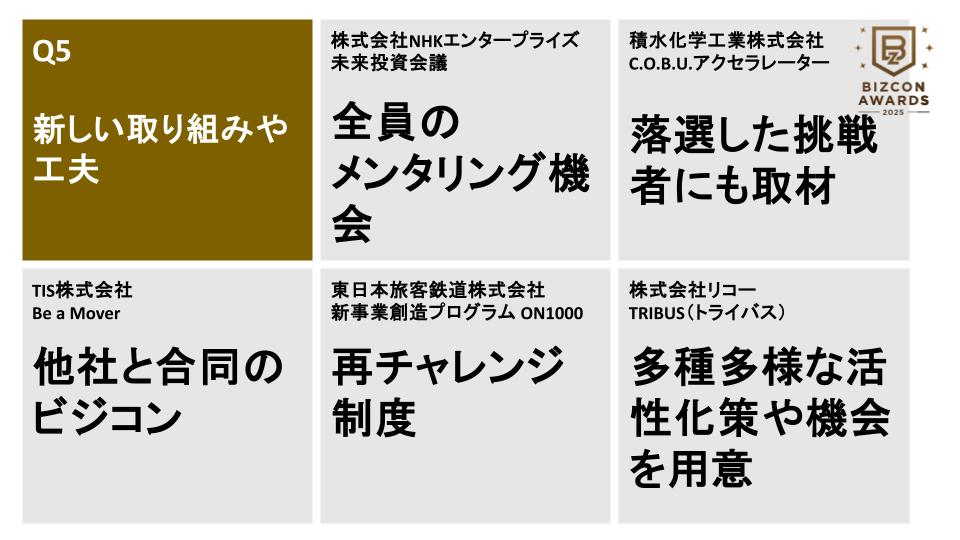

社内ビジコンの新しい取り組みや工夫

垣沼:最後の質問にまいります。「新しい取り組みや工夫」について教えてくださいという質問です。株式会社NHKエンタープライズ 立花さんは「全員のメンタリング機会」ということですが、結構序盤から全員にメンタリングしているというのは相当大変なんじゃないかなと思ったんですけど、どうですか?

立花:私も最近知ったんですが、珍しいみたいですね。私たちが行っているのは、一次審査前から応募者全員にメンタリングを義務付けるという仕組みです。普通は、一次あるいは二次審査後からメンタリングをすることが多いみたいですね。

全員メンタリングってどうやったらできるのってことなんですが、まず事務局支援をしてもらっているフィラメントさんと相談しました。フィラメントさん側のメンターさんの仕組みづくりも必要ですし、こちらでも社内を説得する必要があるので、そのロジックなどもフィラメントさんと一緒に考えて、追加予算を確保して、この体制を実現しました。

社員が社外の視点に触れる機会はふだん意外と少なくて、どうしても価値観が凝り固まりがちですよね。なので、こういったメンタリングの機会を通じて社外の視点に触れるという意義を役員も理解してくれました。仕組みを運用する事務局の負担はありますが、皆楽しんで取り組んでいます。

メンタリングは、まずZoomで30分程度の顔合わせを行い、幅広い応募者層(20代〜60代の社員)とメンターが互いに「こういうキャラクターの人なんだな」とわかる機会を作っています。その後は基本的にテキストチャットで行いますが、ピッチが近づくにつれてより密なコミュニケーションに移行し、テキストメンタリングでアイデアを鍛え上げていくという方針を採用しています。

垣沼:ありがとうございます。ちなみに他の企業さんで、結構序盤からテキストメンタリングや全員メンタリングをやっている企業さんはいらっしゃいますか?

吉田:弊社も応募段階のブラッシュアップのところからメンタリングが入っています。

森久:うちも早期申し込みの人たちに対してのメンタリングをしています。そのあと応募した人には審査員全員からそれぞれ400文字のフィードバックをしています。

垣沼:メンタリングって、メンタリングそのものをどう咀嚼してもらうかっていうのは結構事務局の仕事であるのかなとも思うんですが、NHKエンタープライズさんでは参加者から「メンタリングを受けてよかったよ」みたいな声とかはありますか?

立花:両方あるんですよ。「よかった」という声もあれば、「なんかよくわからなかった」という人も当然います。メンタリング後にアンケートをとっているんですが、その中には「テキストメンタリングが刺さりました」と書いてくれる人もいます。テキストメンタリングでそこまで響くのは相当なことだと感じています。これは、参加者が自身の価値観とは異なる視点に触れて大きな気づきを得た結果であり、メンターの導きが素晴らしかった証拠でしょう。

言葉だけのコミュニケーションではすれ違いも起こりやすいですが、この互いに丁寧にテキストコミュニケーションをするということ自体が参加者の学びになっていると思います。事務局としても、ブラッシュアップされた状態で企画が上がってくるため、審査会での読み込みが非常に楽しく、全体の質が向上していると感じています。

垣沼:ありがとうございます。他の企業さんで「うちのメンタリングはこんな特徴があるよ」というところはありますか?

森久:一般的なメンタリングとは少し異なるんですが、「他社との相互壁打ち」をしています。これは、自社に有識者がいない新規事業分野で、他社の専門知識を借りて壁打ちしてもらう取り組みです。たとえば、3Dプリンティングのシェアリング事業を検討する商社に対し、私たちが持つ3Dプリンターの専門知識を提供するというものです。機密情報ではない範囲で、顧客ヒアリングともちがうものですが、相手側からしたら貴重な情報になります。互いの新規事業アイデアを専門的に深掘りし合っています。この仕組みにより、自社だけでは得られない専門的な視点からのフィードバックを得ているという形です。

垣沼:たしかに他社さんだと全然違う視点が得られるっていうのはありそうですね。

まだまだお話聞きたいところではございますが、そろそろ終了時間が近づいてきました。登壇者の皆さん、ありがとうございました!

プロフィール

・モデレーター:垣沼 陽次郎(商工組合中央金庫 経営企画部 未来デザイン室)

・ビジコンAWARDS2025最終ノミネート企業5社

・立花 達史(株式会社NHKエンタープライズ:未来投資会議)

・吉田 圭佑(積水化学工業株式会社:C.O.B.U.アクセラレーター)

・ 村上 健太(TIS株式会社:Be a Mover)

・菊池 康孝(東日本旅客鉄道株式会社:新事業創造プログラム ON1000)

・森久 泰二郎(株式会社リコー:TRIBUS)

・佐藤 啓一郎(フィラメント 取締役CXO)