この記事は「たたき台」をつくる人が一番エライというタイトルのシリーズです。実際に僕はそう思っているのですが、この考えに反発する人もおられます。

「最初にアイデアを出した人間だけが偉いわけじゃない」とか「プロジェクトを進める苦労はアイデアを出す上流工程ではなく下流工程の方がはるかにしんどいから実行側の人間が賞賛されるべき」という論理です。

こうしたご意見ももっともだなと思います。

以前にも書きましたが、たたき台を出すという行為の尊さは

・プロジェクトをスタートする

・課題を明らかにする

・コミュニケーションを生む

の三つにあります。

ですので、たたき台をつくった人1人だけではなく、そのたたき台に乗っかって一緒にプロジェクトを進めるチームメンバーも同様にエライと僕も思いますし、そこに順位はないとも思っています。

にも拘わらずあえて「たたき台をつくる人が一番エライ」と僕が言いきっているのには理由があります。

それは、たたき台を出すという行為がリスクが高い割にリターンが少ない仕事になっているからです。

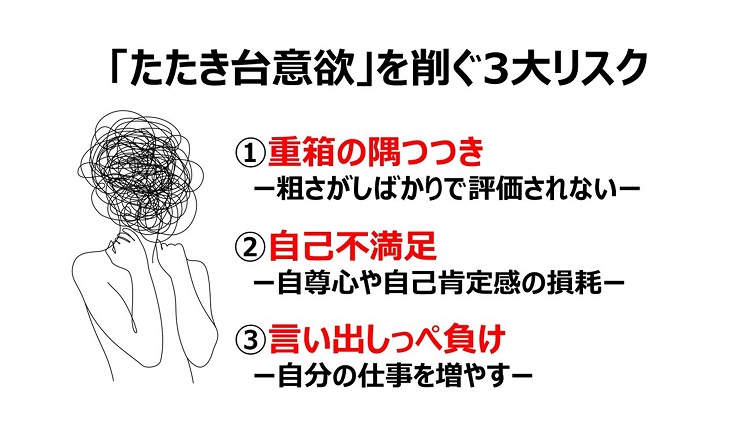

たたき台をつくる意欲を削ぐ3大リスク

たたき台をつくることは、ハイリスクローリターンである。それはなぜなのか、ご説明したいと思います。

まずたたき台は「不完全なものである」ということが基本的な性質としてあります。なんらかのプロジェクトの見通しを立てるために今ある材料でとりあえずつくってみたプランの素案や検討用資料、それがたたき台ですので、完全なものであるはずがありません。

この「不完全性」こそ、たたき台をつくる際に発生するリスクの根源の一つです。 あえて不完全な資料をつくるとすると、その時点でなんだかもやもやするはずです。

では、たたき台を完璧に近い形でつくってみたらリスクが減るかというとそうでもありません。別なリスクが高まる結果となるのです。

僕がこれまでの現場で感じてきた「たたき台をつくろうとする意欲を削ぐリスク」をまとめてみると以下の3つになります。

たたき台をつくる意欲を削ぐ3大リスク

①重箱の隅つつき ー 粗さがしばかりで評価されないリスク

②自己不満足 ー 自尊心や自己肯定感の損耗リスク

③言い出しっぺ負け ー 自分の仕事を増やすリスク

たたき台の本質である「不完全性」がもたらすリスクが①重箱の隅つつきと②自己不満足であり、完全に近い形でたたき台をつくったとしても③言い出しっぺ負けのリスクが高まる…という構図です。どうすりゃええねんという気持ちになりますよね。

これまでの説明でもなんとなくわかった方もおられると思いますが、3大リスクのそれぞれについて、以下で詳しくご説明します。

①重箱の隅つつき

たたき台はそもそも不完全なものであることが前提にあります。 にもかかわらず、たたき台を前にした人たちは好き勝手なことを言いがちです。プロジェクトの可能性を検討するためのディスカッションだったはずなのに、いつの間にやら議論の方向性がずれて、「資料が見にくい」とか「字が小さい」とか誰にでもわかりやすい些細かつ表面的な指摘ばかりする人が目立ってくる。

社会人の多くはそんな会議を目にしたことがあるのではないでしょうか。

こんな場に居合わせた誰もがたたき台をつくるというのは損な役回りだなと感じるでしょうし、ましてやつくった当人は2度とやるかと思うでしょう。

しかも、こうした会議 ー プロジェクト検討という本質論から逸れて資料の体裁を重箱の隅をつつくように咎めだてする会議の原因が、参加している意思決定権者たちの判断能力不足にあるなら、より傷は深くなります。上記のような会議の本筋からの逸脱は、意思決定権者たちが、本来議論を深めるべきプロジェクトの問題点を把握する能力や、プロジェクト進行の勘どころを掴む能力がない場合に発生しやすいように思います。資料の不備をあげつらうことで自分の能力不足が露呈しないように責任転嫁を図っている…そう見える場合が多いのです。

こんな場面に直面すると、たたき台を作った人は自分たちのチームに絶望し、チームに貢献するためにリスクをとろうという気持ちが枯れ果ててしまうことになります。

②自己不満足

たたき台はそもそも不完全なものであるということはこれまで述べてきたとおりですが、そうした不完全な資料をつくること自体にストレスを感じる人もいます。

特に教育水準が高く、これまでの人生で周りに求められる答えをちゃんと出してきたまじめでいわゆる「仕事のできる」方々にこの傾向が強いと感じます。

そうした方の特徴として「世の中の問題には何らかの正解があるはずだ」という意識をもっていたり「まわりから求められた役割に対してちゃんと正解を出さなければならない」という責任感が強かったりします。

こういう「ちゃんとしよう」という意識はどんな方でも多かれ少なかれあるものですが、まじめで責任感が強い方は特に、不完全でちゃんとした答えに到達していないと自分でも感じている資料をほかの人に見せることに抵抗が強いようです。ましてや上記①重箱の隅つつきの状況を目の当たりにしたことがあれば、より一層その傾向は強固に、固着化しやすくなります。

たたき台は、「資料としての完全性よりもスピードがより重視されるものであること」、そして、「決まった正解などないときにつくるものがたたき台なのだ」という認識をチーム内で共有することが極めて重要だと思います。

③言い出しっぺ負け

たたき台をつくるという状況は大きく2つあります。

一つ目は誰かに命じられて作る場合、二つ目は自ら率先してつくる場合です。

一つ目の場合は、組織として何らかのプロジェクトの検討をすでに開始しているか、これから開始しようとしている場合で、すでに組織的対応が想定されています。

一方で、二つ目の「自ら率先してつくる」場合は、新しい事業の提案や既存の事業や業務プロセスに関する改善提案が多くなります。

こうした自主的な発案によりたたき台をつくる場合、どんなに良い提案・完成度の高い内容であっても、何らかの人的・資金的・時間的な投資が必要となりますし、そうした投資が組織として対応できるような予定がされていない場合がほとんどのはずです。

そうなると、その提案を実現するために一緒に動いてくれる誰かが見つからない限り、どんなに良い提案であっても「すごくいい提案だけど今予算もないしみんな忙しいから一人でやってくれる?」とか「やりたいならやっていいよ」などと言われて全て自分でやらなくてはならなくなるわけです。

アイデアを創出した当人しかそのプランに興味を示さず、1人で全てを背負わなくてはならなくなる現象、それが言い出しっぺ負けです。

組織を良くする意欲に基づいて提案された個人のアイデアが組織の硬直性につぶされる瞬間であり、日本中のあらゆる組織で今現在も繰り返されている悲劇だと思います。

この現象が起こると、たたき台を作成した当人にとって悲劇であるだけでなく、チーム内の誰もが新しいアイデアを出すこと、チームに共有することに意義を見出せなくなり、チーム内での自発的なアイデア創出や共有が行われなくなるというさらなるリスク拡大につながっていきます。

たたき台とは知見やアイデアの共有によりチームの生産性を高める燃料

以上の①~③でお示ししたようなことが原因となって、たたき台をつくるという仕事がやりたくない仕事、貧乏くじみたいな仕事になっているのは多くの組織で共通している事実だと思います。

しかし、たたき台をつくることは、プロジェクトをスタートするための重要な起動装置であるだけでなく、個人として思いついた様々なアイデアを仲間に共有し、チームの知見や発想力を高め、生産性を向上させるための燃料のようなものです。

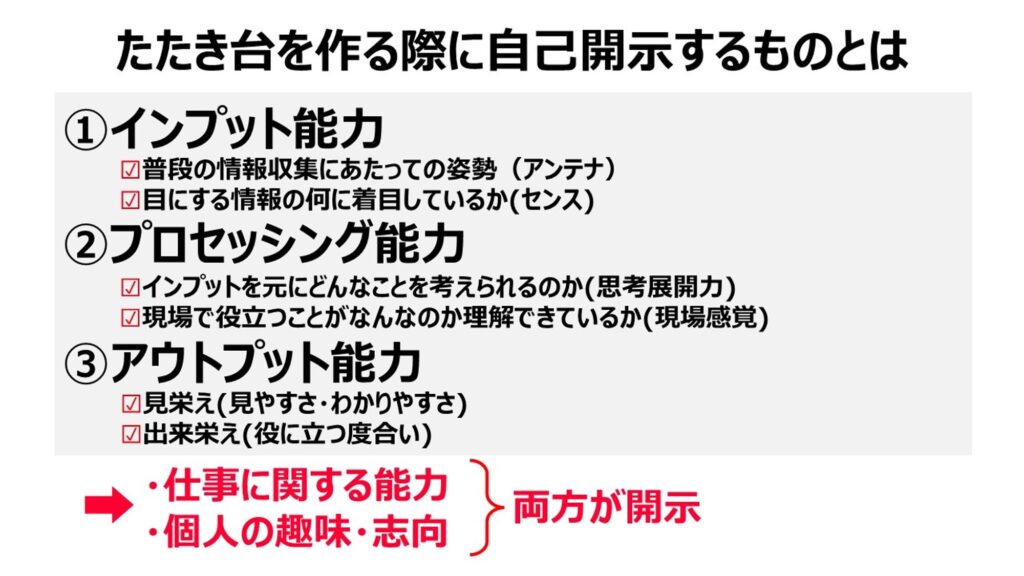

また、たたき台を作るために、作成者に高度な基礎仕事力が要求されます。

たたき台をつくるためには

- インプット(様々な情報を集める)能力

- プロセッシング(企画やアイデアを練る)能力

- アウトプット(可視化し表現する)能力

の全てが高い水準で必要となりますし、その結果、自らの総合的な能力を開示することとなるわけです。特にインプット能力やプロセッシング能力には個人の趣味・志向の影響も大きく反映されるのでパーソナルな自己開示にもつながりやすい側面もあります。

その結果、「あれ?この人こんなこともできないの?」とか「この人変なこと考えるんだな…」みたいな感じで、まわりからネガティブな評価がされるのではないかという怖さやリスクも伴います。

たたき台をつくるには、自らの中にある恐怖やリスクと戦い、それらに打ち克って自己開示する勇気も必要なのです。

もちろん、「うちのチームにはそんな勇気必要ないよ」という素晴らしいチームもあると思います。いわゆる「心理的安全性」が豊かなチームだと思います。

ですが、現在の日本ではそうでない企業・チームの方が多数派な気がしますし、そうだとすると、そんな中でリスクをとって勇気をもってたたき台をつくってるひとを讃えて、増やしていくことが日本のためにもなるのではないかと思います。

我々フィラメントは自らのミッションを「未来志向で人と組織を勇気づけ、新たな価値を創出する」と定義しています。

たたき台をつくる人を讃える社会的な空気をつくり、たたき台を作ることが素晴らしいことであるという認識を広げる。

そうすることで、たたき台をつくってみよう、自分の考えやアイデアを形にしてまわりに伝えてみようというアクションを起こせる人を1人でも増やすことができれば、日本はもっと良くなるし、そのために貢献していきたい。

我々フィラメントではそう考えています。

たたき台をつくる人を勇気づけ、たたき台を活かせる組織を増やし、日本から新たな価値の創出を増やしていきたい。

その意志を「たたき台をつくる人が一番エライ」という言葉に込めているのです。

【続編】たたき台をつくりやすい環境に不可欠な「心理的安全性」について解説した続編記事もぜひお読みください!

心理的安全性を具体化するユーモアの魔法3選 -「たたき台」をつくる人が一番エライ-

【前編】「残念なたたき台」を生む6要因と「最強のたたき台」をつくる6つのチェックポイントについて解説した前編記事もぜひお読みください!

最強のたたき台をつくる6つのコツ -「たたき台」をつくる人が一番エライ-

フィラメントでは “未来と今を誰もが面白がりながら成長できる社会” の実現を目指して、「人をつくる」、「関係をつくる」、「事業をつくる」、そしてそれらの活動を外に届ける「情報発信」という4つの事業を柱としたビジネスを展開しています。新規事業創出プログラムの事務局支援なども行っておりますので、ご興味のある企業や個人の方からのお問い合わせをお待ちしています!